Reisebericht Madagaskar

Das Hochland

_____________________________________________________________________________________

Teil I > Antananarivo - Vangaindrano 16.09. - 26.09.2016 923 km.

______________________________________________________________________________________

Unsere Bekannte Jeanet bringt uns früh morgens zum Flughafen. Gleich beim Einchecken erfahren wir, dass wir 3(!) kg Übergepäck haben und dafür viel Geld bezahlen sollen. Also packen wir um.

Der Flughafen in Johannesburg ist riesig, gefühltes kilometerweites Laufen vom Check-In bis zum Abflugterminal. Kurz noch in den Duty-free, Geschenke kaufen und dann mit dem letzten Bus zum Flieger. Nach 3,5 Stunden landen wir pünktlich und werden wie versprochen abgeholt.

Das erste was uns auffällt, hier ist Rechtsverkehr. Für uns ganz ungewohnt. Adafi, unser Fahrer, bringt uns durch die engen kopfsteingepflasterten Straßen von Antananarivo in unser Hotel, Villa Sibylle. Hier bleiben wir erst einmal drei Nächte, um uns zu organisieren, zu akklimatisieren, Information einzuholen und Gespräche zu führen.

Freundlich werden wir von Klaus, dem deutschen Besitzer, und Nicole, seiner madagassischen Frau, empfangen. Sofort fängt er uns zu erklären, warum Madagaskar so anders ist, als andere afrikanische Länder und gibt uns auch direkt einige der „ungeschriebenen Regeln“, die auf der Insel wohl zu Hauf existieren, mit auf den Weg. Aber langsam! Wir sind doch gerade erst angekommen.

Bei einem gemütlichen Abendessen, zu dem auch noch zwei andere Gäste stoßen, erfahren wir noch mehr aus dem schier unerschöpflichen Erfahrungsschatz von Klaus.

Wir besprechen unsere Streckenplanung mit Klaus und er ist zunächst mal erschrocken über unser Vorhaben. Das wollt ihr alleine fahren? Ohne Chauffeur? Ihr werdet Euch wundern! Meint er, der die Insel wie seine Westentasche kennt.

Unser Auto steht bereits hier im Hof. Rein äußerlich macht der Nissan einen guten Eindruck. Hohes verstärktes Fahrwerk, Schnorchel für die Wasserdurchfahrten, Stahlstoßstangen und Winde. Doch das Equipment ist eine Katastrophe. Ein Gartentisch aus Plastik für 6 Personen, der nur diagonal in den Stauraum passt, ist dabei die Krönung.

Wir müssen noch Geld besorgen. In jeder größeren Ortschaft gibt es zwar Geldautomaten, doch ist es immer fraglich, ob die funktionieren und zudem ist natürlich der Wechselkurs schlechter. Klaus telefoniert kurz und organisiert ein Treffen mit einem Geldwechsler. Gemeinsam machen wir uns auf, um Geld zu tauschen. Eine gute Gelegenheit unser Fahrzeug Probe zu fahren.

Wir sind nicht so naiv zu glauben, dass wir auf Madagaskar ein Fahrzeug à la Namibia oder Südafrika vor die Türe gestellt bekommen und so ist unsere Priorität, das Fahrzeug auf Herz und Nieren durchzuchecken, um noch vor der Abfahrt die nötigen Reparaturen oder Änderungen zu machen oder zu veranlassen. Und es macht Sinn. Schnell merken wir, dass das Fahrzeug nicht richtig zieht. Der Luftfilter ist total ölig und die Bremsen funktionieren auch nicht ordentlich. Das Canopy lässt sich nicht verschließen, die Winde geht nicht usw. usw. Und das Camping Equipment, abgesehen von dem bereits erwähnten Tisch, ist eher für eine Großküche geeignet, als für einen zwei Personen Ausflug.

Insgesamt nichts, was nicht zu lösen wäre, doch es kostet uns wertvolle Tage. Der Vermieter ist 430 km von Tana entfernt. Doch es hilft nichts, wir entscheiden nach Fianarantsoa, zu unserem Autovermieter, zu fahren und alles vor Ort zu klären. Das macht vieles einfacher. Vorher wechselt der Mechaniker unserer Unterkunft noch die Bremsbeläge, die wir dann auch sofort einfahren.

Heute vor vier Jahren, am 17. September 2012, sind wir in Deutschland gestartet. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht! Und, wir sind noch nicht einmal in Kapstadt, geschweige denn an unserem südlichsten Punkt Afrikas angekommen! Wir feiern unser 4-jähriges Reisejubiläum in einem guten brasilianischen Asado-Restaurant.

Die Fahrten durch Antananarivo sind faszinierend. Wir fühlen uns nach Indonesien versetzt. Afrika ist das hier nicht! Die vielen kleinen Häuser, Garküchen, Straßenmärkte alles wirkt gänzlich unafrikanisch. Und dann die vielen Menschen auf den Straßen. Feingliedrige, schlanke, fast schon zierliche Menschen, deren Physionomie so gar nichts Afrikanisches an sich hat. Hellere Haut, glattes Haar, Mandelaugen und die zierliche Gestalt sind doch eher typisch für den südostasiatischen Raum.

Die Insel hat sich zwar vor Jahrmillionen von dem Festland Afrika und Australien abgespaltet, doch die spätere Besiedelung ist archäologischen Funden zu Folge eine Zuwanderung aus dem südostasiatischen Raum. Mehrere Jahrhunderte auseinanderliegende Zuwanderungswellen über einen riskanten Weg auf großen Segelpirogen aus den nordasiatischen Räumen, heutiges China, Vietnam und Thailand. Später hinduistisch-indische Zuwanderung und schließlich wieder später islamische Völker aus dem heutigen Iran und Pakistan, aber auch afrikanische Sklaven aus dem ostafrikanischen Raum.

Zwischen den einzelnen Vierteln der Stadt liegen Reisfelder mitten in der Stadt und erst im zentralen Stadtkern sieht man einige ehemals feudale Kolonialgebäude, in denen heute Ministerien und Regierung untergebracht sind. Ansonsten platzt die Stadt aus allen Nähten. Auch in diesem Land spielt die Landflucht eine große Rolle. Die sichtbare Kluft zwischen Arm und Reich ist hier noch extremer, als in fast allen Ländern, die wir bisher bereist haben. Und als wir erfahren, dass ein einfacher Monatslohn etwa 60€ beträgt, bleibt auch uns der Mund offenstehen. Damit kann eine Familie wahrhaftig keine Sprünge machen. Der Lohn in den ostafrikanischen Ländern lag so zwischen 80-150€/Monat.

Zum Vergrößern

auf's Bild klicken >

Wir machen uns auf den Weg nach Fianarantsoa, verlassen die Hauptstadt durch weitläufige, dicht besiedelte Vororte, in denen noch sehr starker Verkehr herrscht. Viele Fußgänger, Radfahrer, Ochsenkarren, von Menschen bewegte Lastenkarren, Rikschas, die hier Pousse-Pousse genannt werden und TucTucs. Kein Verkehrsteilnehmer kümmert sich um den anderen, jeder hat nur ein Ziel, vorwärts kommen. Es gibt keine Straßenschilder an denen man sich orientieren könnte. Die Straße ist sehr kurvig und stellenweise sehr schmal, doch geteert, trotzdem hat es immer wieder riesige und tiefe Schlaglöcher, in denen wir mit allen 4-Rädern Platz haben. Häufig kommen nicht einmal zwei Kleinbusse aneinander vorbei. Und die Brücken sind sowieso alle einspurig. Wer zuerst die Lichthupe bedient hat Vorfahrt. Es funktioniert! Nur zur Erinnerung, wir beschreiben hier die wichtigste Nord-Südverbindung der Insel.

Das Hochland der Insel ist mit Flüssen durchzogen, das macht die Gegend sehr fruchtbar. Die Menschen tragen Strohhüte jeglicher Form und Couleur. Gerade die Frauen, tragen diese wie Accessoires und kokettieren darunter hervor. Die Bauweise der Häuser im Hochland erinnert ebenfalls mehr an Asien. In der Regel sind es 2-stöckige Lehmgebäude. Oben wird gewohnt und unten sind die Tiere und der Vorrat untergebracht. Die Landschaft, die Häuser, die Märkte, die Menschen das Leben auf der Straße, alles zieht uns in seinen Bann. Vieles davon kennen wir aus Asien.

So erreichen wir Antsirabe, eine größere Stadt, in der es (noch) gute Versorgungsmöglichkeit gibt. Wir bekommen sogar gute Wurst und Käse. Zur Zeit der französischen Kolonialmächte war Antsirabe Erholungszentrum für erschöpfte Plantagenbesitzer aus den feuchten Ostgebieten. Ein feudales Hotel in der Nähe der Thermalquellen, das genauso gut in der Schweiz stehen könnte, erinnert heute noch an diese Zeit. Auch der, mittlerweile renovierungsbedürftige, Bahnhof und die paar Häuser drum herum erinnern an diese Zeit. Es scheint als hätte die Stadt ein gutes Auskommen. Das Elend das wir in Antananarivo gesehen haben, erkennen wir hier nicht in dem Ausmaß.

Fast überall, und ist der Fleck noch so klein, wird in kunstvoll angelegten Terrassen Reis, Maniok, Kartoffeln und Gemüse angebaut. Die Gegend um Fianarantsoa, eine der größten Städte auf der Insel, ist landwirtschaftliches Zentrum. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Menschen sehr arm sind. Die Kleidung, die sie am Leib tragen ist häufig schmutzig und zerrissen, sehr viele laufen barfuß.

Die Stadt der Kirchen, die auf einem Hügel erbaut ist, hat einen hübschen Altstadtkern. Doch leider scheinen auch hier die Staatsmittel nicht auszureichen, diesen zu erhalten. Vieles ist dem Verfall Preis gegeben. Durch schmale Gassen finden wir unseren Weg. Während der 3 Nächte, die wir uns hier aufhalten, kümmern wir uns um das Fahrzeug und um unsere Versorgung. Alles klappt problemlos, so dass wir frohen Mutes endlich zu unserer Reise aufbrechen.

Wir verlassen die Stadt über viele Serpentinen, ja fast schon Bergstraßen, zum Ranomafana Nationalpark. Es ist einer der artenreichsten Primärwälder Madagaskars. Kaum angekommen, werden wir von vielen Führern „überrollt“, die uns natürlich eine Tour in den Nationalpark verkaufen wollen. Das ist schon gar nicht nach unserem Geschmack, zu dem teuer.

Hier gibt es einen offiziellen Zeltplatz den wir uns anschauen, sehr schnell allerdings unser Vorhaben aufgeben. Der Platz verdient die Bezeichnung auf keinen Fall. Es hat kein Stückchen ebenen Platz, Toiletten und Duschen na ja, wir gehen mal nicht weiter drauf ein. Wir sind frech und fragen an einem kleinen Restaurant, ob wir auf der Terrasse unser Zelt aufbauen dürfen und, wir glauben es kaum, die Dame sagt: Ja, kein Problem. Und so schlagen wir zwischen den Tischen unser Nachtlager auf. Das Wasser zum Duschen wird uns in einem Eimer, aus dem wir dann mit einem Becher schöpfen, in eine kleine Duschhütte gebracht. Einfachste Verhältnisse mit grandiosem Ausblick.

Wann immer wir unterwegs anhalten, werden wir bestaunt. Offensichtlich halten nicht sehr viele Touristen auf ihrem Weg durch die Berge. Wir beobachten die Menschen bei der Verrichtung ihrer schweren Arbeit auf den Feldern. Reisanbau und Ziegelherstellung gehen auf den durchweichten Feldern Hand in Hand. Die Menschen erledigen alles zu Fuß. Es werden auch die Waren, sehr oft schwere Lasten, auf Holzkarren mit kleinen Rädern, Schubkarre kann man das nicht mal nennen, transportiert. Es ist Schwerstarbeit.

Je weiter wir Richtung Osten kommen, umso mehr ändert sich die Architektur. Kleine hölzerne Pfahlbauten ersetzen nach und nach die zweistöckigen Lehmhäuschen. Die Häuser an denen wir vorbeikommen, sind so klein, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie eine Familie darin wohnen soll. Doch auch an diesen Anblick gewöhnen wir uns schnell.

Entgegen der Information aus dem Reiseführer ist auch die Strecke ab Irondo gut ausgebaut und geteert. Wir merken, dass wir das Hochland verlassen, die Temperaturen ändern sich, es wird wärmer und schwüler. Während es im Hochland teilweise empfindlich kalt war, besonders nachts, herrschen hier angenehme sommerliche Temperaturen. Die Dörfer entlang der Straße werden immer einfacher, die Märkte immer kleiner. Schließlich erreichen wir die Stadt Manakara, ehemals bedeutende Handelsstadt am Indischen Ozean, gerät sie mehr und mehr ins Abseits. Die Bauten in der Stadt erinnern uns in der Art an Mozambique. Auch hier sind sie häufig verwittert oder gar verfallen.

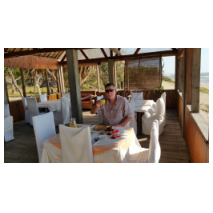

Wir suchen eine Unterkunft und werden im Hotel La Vanille fündig. Man verweist uns an die zugehörige Bungalowanlage, die sich 10km außerhalb der Stadt direkt am Ozean befindet. Eine schmale Sandpiste führt uns auf einer Landzunge entlang dem Ozean, vorbei an einfachen Fischerbehausungen, zu der kleinen einfachen Anlage, die windgeschützt hinter den Sanddünen liegt. Ein kleines Restaurant komplettiert das Anwesen. Stürmisch schlägt uns der Wind am Strand entgegen, die hohen Wellen des Indischen Ozeans zerschmettern an einem vorgelagerten Riff.

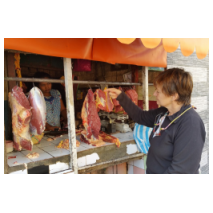

Nach ausgiebigem Frühstück in dem am Meer liegenden Restaurant verabschieden wir uns von den sympathischen Töchtern des Hauses. Am Ausgang bieten Frauen den Tagesfang an Fisch an, Kapitänsfisch, Seezunge und viele andere, einfach herrlich. Bedauerlicherweise wissen wir nicht, wo wir am Abend sein werden, so dass wir deshalb leider auch keinen Fisch kaufen können.

Am Straßenrand besorgen wir uns noch Holzkohle und Holz, Tanken voll und besorgen Brot. In den Städten, insbesondere um die Märkte, betteln einige Menschen hauptsächlich Frauen, teilweise richtig hartnäckig. Der Hunger ist den Frauen und ihren Kindern in die Augen geschrieben. Die Armut ist echt krass. Doch insgesamt wirken die Menschen auf uns sehr zurückhaltend und nicht so offen, wie in anderen Ländern Afrikas. Dennoch, hat man Kontakt aufgenommen öffnen sie sich, fangen an zu lächeln und werden zugänglich. Es sind liebenswürdige und friedvolle Menschen.

Zum Vergrößern

auf's Bild klicken >

Zum Vergrößern

auf's Bild klicken >

Auf guter Teerstraße verlassen wir Manakara in Richtung Süden. Die Hütten bestehen in der Regel aus nur einem Raum, in dem geschlafen wird. Alles andere des täglichen Lebens passiert im Freien. Die Menschen leben von dem was sie anbauen und vom Holzverkauf. Das sieht man der Insel auch an. Vielerorts sind riesige ehemalige Waldflächen gerodet. Die entstandenen kahlen Flecken werden in Felder umgebaut. Die Bevölkerung spricht kaum noch Französisch. Wir sehen auch keine Schulgebäude mehr in den Dörfern, geschweige denn Kinder in Schulkitteln. Die Menschen sind viel kleiner als auf dem Festland. Ich komme mir mit meinen 1,65 Meter richtig groß vor. Sie sind auch so zierlich, insbesondere die Frauen, und die vielen Babys sind klein wie Puppen.

Von der Hauptstraße führen keine weiteren Straßen ab, nur Fußwege, die in abseits gelegene Weiler führen. Autobesitz Fehlanzeige, nur wenige der Madagassen können sich das leisten. Auf dem Land geht man zu Fuss, oder fährt mit dem Rad, so man eins hat. Und in den Städten an der Ostküste lässt man sich fahren, mit den sogenannten „Pousse-Pousse“, von Mensch gezogene Rikschas, wie es sie früher in Indonesien gegeben hat. Es gibt allerdings auch Fahrrad-Rikschas und hin und wieder auch Motorräder mit Lasttransportmöglichkeit. Hier gilt zu Fuß gehen als „unschick“.

Wir sind entlang der Ostküste in Richtung Süden unterwegs. Die Landschaft wird hügeliger, die Straße zunehmend schlechter, die Brücken kurioser, in der Landschaft dominieren die großen Traveller-Palmen. Immer wieder bieten uns Frauen unterwegs Fische an, Süßwasserfische aus den Flüssen, die sie in Bastkörben auf dem Kopf tragen. So ganz allmählich tasten wir uns an das Wesen der Menschen heran.

Auf der Strecke nach Farafangano werden die Schlaglöcher noch tiefer. Die kleine Stadt am Meer wurde in den 90ern von heftigen Zyklonen heimgesucht. Bis heute hat die Stadt kein Geld, die deutlich sichtbaren Schäden zu beseitigen. Wir finden eine einfache, saubere Unterkunft im „Concombre Marché“. Bis spät in die Nacht „lauschen“ wir einem im Ort stattfindenden Konzert, einer scheinbar sehr bekannten Band. Der gesamte Ort singt oder pfeift die Songs mit. Nur mit Ohrstöpsel ist es möglich ein wenig Schlaf zu finden, daher sitzen wir auch am nächsten Morgen etwas verschlafen bei unserem Kaffee und Omelette.

Die weitere Straße in Richtung Vangaindrano ist sehr gut ausgebaut. Wir kommen gut voran. Es stört uns auch nicht besonders, dass es bewölkt ist, und zwei Regenschauer auf uns niederprasseln. Nach wie vor weisen uns tausende Traveller-Palmen den Weg durch diese leicht hügelige Landschaft. Viele der Menschen in den kleinen Dörfern schauen uns mit großen interessierten Augen an, wenn wir langsam durch die Orte rollen. Dann öffnet sich das Land in eine fantastische Weite. Es ist hauptsächlich Agrarland, doch mit vielen Palmen und Waldrodungsflächen soweit das Auge reicht. Und, immer wieder begegnen wir Menschen. Kaum zu glauben wo sie leben. Wir sehen keine Schulen, keine Brunnen und auch keine medizinischen Einrichtungen. Auf der Insel gibt es noch viele alte Heiler und die Menschen vertrauen darauf. Alles andere ist für sie ohnehin zu teuer.

Je weiter wir nach Süden kommen, gewinnen wir den Eindruck, dass die Menschen noch zurückhaltender, fast schon verschlossen und ernst sind. Erst im dritten und vierten Anlauf, kommt, erst schüchtern, dann zaghaft ein Lächeln über die Gesichter, und dann ist es einfach gemeinsam zu lachen. Allesamt sind gezeichnet von der schweren Arbeit auf den Feldern, in den Wäldern, von einem sehr mühsamen und entbehrungsreichen Alltag. Vielerorts verkaufen die Frauen wunderschöne bunte Korbflechtarbeiten, Körbe Matten und Hüte in allen Formen.

______________________________________________________

BILDERGALERIEN

Madagaskar -

_______________________________________________________

_______________________________________________

HIER WEITERLESEN >>

______________________________